Vitrine fermée

|

|

|

|

Fiche technique

Dimensions

Largeur : 30 cm Année de

fabrication

2006 Documentation

Gréements anciens (Auteur : CURTI)

version française Éditions maritimes et outremer, 1981 But recherché

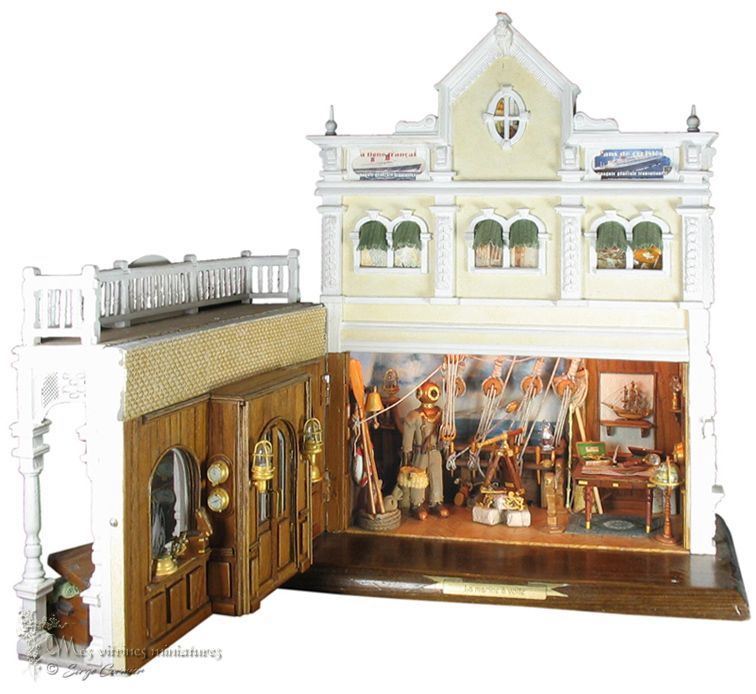

Je voulais aborder le thème de la marine à voile et retrouver le charme des vieux gréements d’autrefois, ressentir cette poésie qui accompagne l’appel du large. Pour l’extérieur, je souhaitais une bâtisse dans le style des propriétés des armateurs qui se trouvaient en Louisiane. |

Merci Roger !

|

|

|

Cette vitrine est un

hommage à un ami aujourd’hui décédé. Il avait consacré 70 ans de sa vie au

modélisme naval. Il construisait ses maquettes de navires en travaillant sur

des vrais plans de marine afin de reproduire chaque navire à l’exactitude. Il

était en relation avec le musée de la marine à Paris. Il fabriquait toutes

les pièces une a une à la main. Avec les années, il avait acquis un œil

affuté et professionnel. Nous avons passés ensemble des moments inoubliables,

et aujourd’hui il me manque beaucoup. Je ne peux pas me mettre à mon établi

sans penser à lui, et me dire quand je fais une nouvelle vitrine, qu’il ne

verra pas. |

Cette vitrine est la

dernière qu’il a vue. Je désirais ici reconstituer cette ambiance si propre

au milieu de la marine, et plus particulièrement de la marine à voile. Je

voulais retrouver le charme des vieux gréements d’autrefois, et ressentir

cette poésie qui accompagne l’appel du large. Mais je ne voulais pas faire un

bateau. J’aurais eu l’impression de rivaliser avec lui, et je respectais trop

son talent pour me le permettre. L’idée m’est donc venue de faire une

boutique où l’intérieur reconstituerait le pont d’un bateau. Tout devait être

exact et faire vrai, afin de créer une ambiance maritime. |

|

|

|

Histoire de la

marine

|

|

|

À partir du milieu du xve siècle, les progrès dans la construction des navires permirent, de demi-siècle en demi-siècle, l'adaptation des bateaux à toutes les conditions de navigation. Les charpentiers de marine portugais mettent au point un type de bateau qui va révolutionner la navigation au long cours et qui sera adopté par tous les grands explorateurs : la caravelle. Celle-ci réunit le gréement carré du nord de l'Europe, approprié pour de longs parcours par vent arrière, et la voile triangulaire du gréement latin, conçue par les Arabes pour tirer des bords, quelle que soit la direction du vent. La Caravelle est pourvue de trois mâts et de cinq voiles, et est longue de 30 mètres. Après un demi-siècle d'utilisation, les caravelles seront remplacées par des navires plus grands et plus spacieux, mieux adaptés à de longues traversées. L'invention du galion au xvie siècle marqua l'avènement véritable du navire de guerre et de l'artillerie navale. Les galions se perfectionnèrent. L'étrave (l'avant du navire) prit la forme d'un sabot, la mâture devint plus imposante, l'arrière perdit quelques ponts pour rendre le navire plus stable, le gréement devint plus complexe (poulies, palans et vergues se multiplièrent). |

Ces gros vaisseaux armés d'un grand nombre de canons prirent alors le nom de caraques, et leurs flancs furent parfois protégés d'une muraille de plomb contre laquelle les boulets venaient s'écraser. Les xviie et xviiie siècles virent l'apparition des vaisseaux dits de haut bord, qui dérivaient du galion et étaient armés de plus de 200 canons. En 1637, les Anglais lancèrent le premier vaisseau à trois ponts, baptisé Sovereign of the seas (50 m de long, avec une mâture aussi haute que les tours de Notre-Dame). Les trois-mâts comportaient à mi-hauteur une plate-forme pour le guetteur : la hune. La hauteur de ces navires obligeait à concevoir des coques très renflées, que l'on alourdissait de sable et de tonneaux de grenaille pour assurer l'équilibre de l'ensemble. L'ornementation extérieure (colonnades, statues et cariatides) était somptueuse. On construisit à la même époque des vaisseaux de guerre de plus faibles tonnages, qui servaient en même temps au commerce. Ces bricks, corvettes ou goélettes, furent très souvent par la suite utilisés comme bateaux négriers. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Descriptif

|

|

|

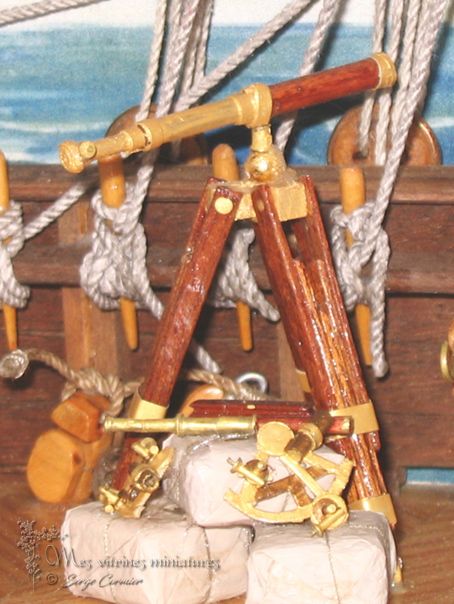

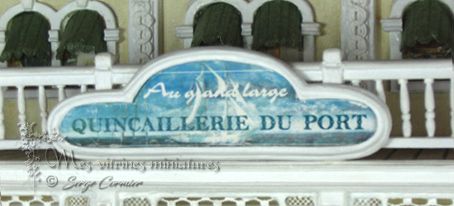

Contrairement aux boutiques que je fabrique habituellement, cette vitrine ne représente pas un métier particulier ayant pignon sur rue. Les maquettes de bateaux sont généralement exécutées à l’échelle 1/72e. Je me suis dis que l’échelle 1/20e, dont je me suis fais une spécialité, pouvait apporter un plus. Elle permettrait de représenter des objets plus petits, mais typique à ce milieu, comme les boussoles, longue-vue et autres sextants. L’idée m’est donc venue de reconstituer les éléments d’un navire à l’intérieur d’une boutique. La boutique se divise donc en deux parties. |

À gauche, le pont d’un navire de l’époque de la marine à voile, avec les haubans, les poulies sur fond d’océan. À droite, la cabine du capitaine et son ambiance feutrée. Pour l’extérieur, je souhaitais une bâtisse dans le style des propriétés des armateurs qui se trouvaient en Louisiane. C’est la raison pour laquelle cette boutique à un étage, afin de faire le balcon et ses arches. Revers de la médaille, c’est la boutique qui m’a demandée, jusqu’à présent, le plus de temps : 18 mois. |

|

|

|

|

|

|

Visite en détail

|

|

|

|

|

Les gréements

Le gréement est considéré comme une des spécialités les plus nobles de l’art naval. Avec le temps, son rôle est devenu fondamental, tant la mâture et les dimensions des bâtiments devenaient imposantes. À la fin du xixe siècle, la technique du gréement va accéder au sommet de ses compétences. On conçut quantité de type de poulies différentes. À chaque type de poulie fut adaptée une fonction qui lui fut propre. En réunissant des poulies entre elle, on mit au point des palans qui rendirent les manœuvres les plus lourdes plus aisées. Seule l’arrivée de nouveaux matériaux, à la fin du xxe siècle, va modifier un art et un savoir-faire vieux de plusieurs siècles. Les cordes

Dans la marine, le terme « corde » est proscrit. Les marins sont très superstitieux. Si nous retrouvons des superstitions communes dans les théâtres, ce n’est pas dû au hasard. Ce sont des anciens marins qui se reconvertirent les premiers en machinistes dans les théâtres. Voilà pourquoi on y retrouve les mêmes poulies, les mêmes techniques de nœud, et les mêmes superstitions. Au théâtre comme sur un bateau, on parlera, pour désigner les cordes, de bouts, de drisses, de fils ou de filins. |

|

|

|

Pour avoir des cordes qui ont une parfaite ressemblance avec les vraies, encore une fois (je me répète), le mieux est de faire de vraies cordes. J’ai donc d’abord fabriqué un outil semblable à celui utilisé dans les corderies royales : un toupin. Un toupin est un instrument dont les cordiers se servaient pour assembler ensemble plusieurs fils et former une corde. Cet instrument est un morceau de bois tourné en forme de cône tronqué, dont la grosseur est proportionnée à celle de la corde qu'on veut faire. Il doit avoir dans sa longueur, et à une égale distance les unes des autres, autant de rainures que la corde a de cordons. Ces rainures doivent être arrondies par le fond, et assez profondes pour que les fils y entrent de plus de la moitié de leur diamètre. Sous l’effet de la torsion des brins, les fils acquièrent un certain degré d'élasticité. Le toupin les oblige alors à se serrer ensemble, et la corde se forme. Par ce procédé, 300 m de fils vont donner une corde de 200 m. Pour aller plus loin dans cette technique, voyez l’article la fabrication des cordes. Pour faire mes cordes, j’ai utilisé du fils de lins blanc employé habituellement par les relieurs d’art. Ces fils peuvent être très fins à très gros. J’ai ainsi fait plusieurs séries de corde de 4 m de long. |

|

Entrée de la boutique vue de l’intérieur |

En utilisant des fils de lins de grosseurs différentes, on fait des cordes de grosseurs différentes. Une fois tressées, les cordes sont blanches et neuves. Il faut les vieillir. Pour se faire, je les ai frottées dans de la poussière, dans un vieux grenier. Il faut que la poussière pénètre bien dans le tressage, et pour cela, on peut s’aider d’une petite brosse à dents usée. Le tressage et le relief des cordes ressortent ainsi. On peut aussi teinter la corde dans un peu de brou de noix allongé avec de l’eau. Cela n’exclue pas le passage à la poussière (une fois la teinte sèche), qui donnera un rendu plus vrai. Comme on va utiliser dans la vitrine de vraies cordes, on pourra faires de vrais nœuds et de véritables épissures Les poulies

Dans cette vitrine, toutes les poulies sont faites en buis. Ce bois est aussi dur que le hêtre, mais sa couleur naturelle est plus chaude. De plus, contrairement au hêtre, n’ayant pas de fils, ce bois offre l’assurance de réussir les plus petits détails. Le buis se travaille avec des outils à métaux. Les limes de serruriers sont donc très utiles pour ce travail. Quand toutes les poulies sont prêtes, on assemble cordes et poulies pour former les gréements. |

La longue-vue

La longue-vue est l’élément indispensable se trouvant sur le pont d’un navire. L’avantage est qu’il en existait de différentes grosseurs, ce qui facilite nos problèmes d’échelle. Je me suis toutefois appuyer sur une documentation d’époque pour être sûr d’être exact. Il existait deux types de modèles : la longue-vue fixée sur le bastingage du bateau, et la longue-vue sur son propre pied. C’est ce deuxième modèle que j’ai choisi de reproduire ici. Le pied est en bois. Les cerclages de laiton sont faits avec des bandes de papier peintes en doré. |

|

|

|

Le 3 mats entre dans une pièce de 1 € |

Le trois mats

Comment traiter de la marine sans maquettes. Il me paraissait indispensable d’avoir une maquette de bateau dans la cabine du capitaine. Mais ici, je me retrouve avec une maquette dans une autre maquette, soit, une maquette dont l’échelle réelle est le 1/72e, fabriquée au 1/20e. Les deux maquettes de bateaux qui sont ici (le homardier et le trois mats) sont donc au 1/1440e. Exceptionnellement, j’ai commencé la conception de cette vitrine par la fabrication de ces deux maquettes. J’avais décidé que si j’y j’échouais, je n’allais pas plus loin. Il m’a fallut plusieurs essais pour réussir, le troisième étant le bon. Juste pour information, chaque bateau entre dans une pièce de un euro. |

L'encrier

L’encrier à sa petite histoire. Un jour, j’ai vu une poussière sur la hotte de ma cuisine. Ce qui a attiré mon attention, c’est que la hotte étant blanche, et que ma femme en prend très soin, cette poussière était vraiment une intruse. Intrigué, je la regarde de plus près, et m’aperçois qu’il ne s’agit pas d’une poussière mais d’une plume d’oiseau qui était entrée par la fenêtre et s’était posée là. Cette véritable plume est haute de 1 cm, et entièrement formée. Je l’ai précieusement récupéré en sachant déjà l’usage que je lui réservais. Moralité, en miniature il ne faut douter de rien et être à l’affut de tout ce qui peut être utile. Alors, ne me demandez pas mon secret pour fabriquer une plume en miniature, je n’en ai pas (mais ne déplumez pas tous les oiseaux quand même !). |

Les cartes

marines

Avec internet à ma disposition, il est très simple de faire ce genre de carte. C’est toutefois le détail indispensable dans la cabine d’un capitaine. Il en va de même des instruments de mesure qui sont sur la table (équerre, règle, compas et boussole.). Tous ces détails recréent l’ambiance propre au voyage en mer. |

|

|

|

La mappemonde

J’ai toujours été fasciné par les mappemondes. Il était donc normal que j’en fabrique une dans cette vitrine. Sa partie principale est une bille de bois, peinte d’un apprêt blanc. Pour la carte, il faut trouver sur internet une carte du monde du style désiré, et en faire plusieurs impressions. Ensuite, on ponce le dos de chaque carte pour réduire l’épaisseur du papier le plus possible. Pour recouvrir la bille, on ne peut pas utiliser de grandes parties de papier, sans quoi on aurait des plis. On découpe des petits morceaux de cartes que l’on colle sur la bille en les faisant se chevaucher légèrement. On va ainsi, petit à petit, reconstituer la carte sur la bille. Voilà pourquoi il peut être utile d’avoir la même carte en plusieurs exemplaires. Les bords de papier de chaque morceau de carte seront affinés au papier de verre pour que les superpositions soient invisibles. Le scaphandre

Le scaphandre permet de dater l’époque de la boutique. Pour le concevoir, j’ai fabriqué dans de la toile blanche, une petite poupée en coupant la face avant et la face arrière, et en les cousant ensemble. Pour la rigidité, j’ai fait une armature de cuivre qui part de la tête, passe par les bras et descend dans les jambes en sortant de la poupée de 3 cm environ. J’ai ensuite rempli la poupée de petit morceau de mousse comme pour faire un coussin. On peut alors peindre la toile : attention à ne pas trop utiliser de peinture. La toile doit paraître teintée dans la masse, et non peinte. On peut ensuite fixer la tête sur le fils d’armature qui dépasse, et poser des éléments qui composent le costume. Le petit panier est tressé à la main (voir le boulanger) |

Le coffre

Comment ne pas penser à un coffre et ses trésors sur un bateau ! Mais comme il aurait pris beaucoup de place à l’intérieur de la boutique, je l’ai placé dehors. Le filet de pêche est fabriqué avec une gaze médicale teintée. Pour faire la teinture, il suffit de mélanger un peu de peinture à l’eau (gouache, acrylique ou aquarelle) verte dans de l’eau, et de mettre la gaze à tremper. Dans un bouchon de liège, on découpe les petits flotteurs, que l’on perce en leur centre. Ensuite on coud les flotteurs sur la gaze avec un fil de même couleur que le filet. |

|

|

Les colonnes

Les colonnes sont faites en plusieurs parties. La partie centrale est faite au tour à bois. Le haut et le bas sont faits dans un tasseau de section carrée de 7 mm de coté. À la lime, on fait des entailles régulières, et à d’autres endroits, on colle des petites baguettes tout le tour. On colle, sur les façades carrées des petites plaques de 1 mm d’épaisseur, travaillées au papier de verre.. |

Les arches

Le haut des arches est fait avec du rideau de cuisine à frange. Pour durcir ce tissu, j’utilise de la résine pour réparer les carrosseries de voiture. Je tends le rideau sur une plaque de verre en le fixant avec des pinces. Je fais mon mélange de résine, et j’en enduis le tissu. Quand la résine est dure, on peut découper au ciseau, assembler et peindre. Cette technique permet d’utiliser des bouts de rideaux, de dentelles ou de galons pour faires des motifs architecturaux. L’entourage du panneau de façade est fabriqué avec du rotin de 1 mm. On le trempe dans l’eau quelques heures, et on peut le former dans la position voulu. Il faut l’immobiliser dans la bonne position jusqu’à ce qu’il soit sec. Une fois sec, il garde sa forme. On fait ainsi plusieurs tours pour faires les différentes épaisseurs. On finit par le collage et la peinture, et la pose du motif décoratif. L'ancre de marine

Il nous arrive à tous, quelle que soit notre activité en miniature, de rencontrer des personnes qui n’ont aucune notion des proportions. Un ami m’a, un jour donné cette ancre. Il l’avait récupérée en cadeau avec un magazine. Le seul problème était sa grandeur. Elle était prévue pour une maquette de navire. Fort heureusement, en faisant des recherches, je me suis aperçu qu’il existait des ancres de toutes les tailles, et dons des très grandes. J’ai donc pu installer celle-ci à l’extérieur de ma boutique. |

Le balcon

Nous somme ici sur la partie principale de la bâtisse elle-même. Comme je l’ai dit plus haut, je voulais reconstituer une maison semblable aux propriétés de la Louisiane, le long du Mississippi. Il fallait, toutefois, que cela ressemble à un commerce, et non à une maison. J’ai donc opté pour cette allée en arches. Il devait donc y avoir un étage au dessus de ces arches. Le balcon n’est pas difficile. Il faut de la méthode. Pour faire des barreaux réguliers, il ne faut pas hésiter à prendre des tronçons de brochettes de bois plus longues que nécessaire, environ le double de la longueur finale. C’est une fois que tous les barreaux on été tourné qu’on les coupera à la dimension voulue. Nous utiliserons, pour ce travail, des brochettes de bois vendues en grandes surfaces. Elles font 3 mm de diamètre. Les barreaux terminés font 3 cm de long. Nous couperons donc des sections de 5 cm de long pour chaque barreau. Cela permet de couper la pièce finale en partant d’un point de repère identique sur toutes les pièces, afin d’obtenir une uniformité.

|

|

|

Côté outils, nous n’aurons besoin que d’une petite lime fine et ronde, appelée « queue de rat », et d’une lime demi-ronde. Cette dernière peut être remplacée par une petite lime plate, puisque c’est le côté plat de la lime qui nous intéresse. Plus ces limes sont dures, et mieux cela vaux. Avant de commencer à tourner les barreaux, il est important de les tracer afin que les détails soient bien alignés les uns sur les autres. Pour ce faire, on utilisera un gabarit de traçage, qui servira à la fin de gabarit de coupe. La pièce est tournée de droite à gauche, c’est à dire en se rapprochant toujours du mandrin. Il ne faut jamais revenir en arrière, même pour la poncer. Le ponçage se fera au fur et à mesure de la progression, avant de passer à l’étape suivante. Cette technique permet de progresser dans le tournage de la pièce sans que celle-ci ne soit trop sollicitée, et qu’elle se fragilise. (Pour le tournage du balcon en détail et en croquis, allez faire un tour dans le coin de l’atelier). |

L’étape suivante consiste à faire la rampe. On va tailler les rampes dans une buchette de hêtre, en faisant en même temps le haut et le bas. On va tracer, à espaces réguliers, l’emplacement de chaque barreau. On perce ensuite chaque emplacement avec un foret de 3 mm. Il faut faire attention à ce que les trous ne ressortent pas, pour la rampe du haut. On peut ensuite introduire chaque barreau dans son emplacement et coller à la colle à bois. Enfin, on fabrique les montants verticaux et on assemble le tout. Lors de cette assemble, j’assure la solidité du tout en introduisant une mèche de cuivre pour assemblée les rampes sur les montants, et le tout sur le balcon. Il suffit de couper du fil électrique rigide par bouts de 15 mm. Puis lors de l’assemble, percer avec une petite mèche et assembler les parties à la colle à bois |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|